李嘉诚港口交易触发了中国“红线”的深度博弈

(开版) 当李嘉诚旗下长河集团秘密将价值1000亿元的港口资产转移到荷兰注册公司的消息曝光时,全球资本市场闻到了不寻常的气息。这笔看似普通的商业交易,正在将香港首富推向中美战略博弈的漩涡中心——中国商务部罕见的“死命令”,要求对所有涉及关键基础设施的交易进行全面审查,这是从董事会资产转移开始的。已演变成大国角力的新战场。

港口交易背后的战略暗涌

根据2023年全球港口吞吐量数据,长和系港口该网络控制着全球集装箱容量的12%,其战略价值远远超过账面数字。在巴拿马运河拥堵正常化和红海危机持续发酵的背景下,港口资产正成为地缘政治的“黄金筹码”。

这一次引起了争议资产重组方案,表面上是优化控股结构的资本运作,但实际上隐藏了避免审查的“白手套”设计。通过将香港国际集装箱码头、鹿特丹EUROMAX等战略资产注入荷兰注册的CKA公司,长河系巧妙地绕过了多国对外资控股关键基础设施的审查机制。这种“去国家化”的资本布局恰逢美国《2023年关键供应链安全法》的强化审查。引起了北京的高度警惕。

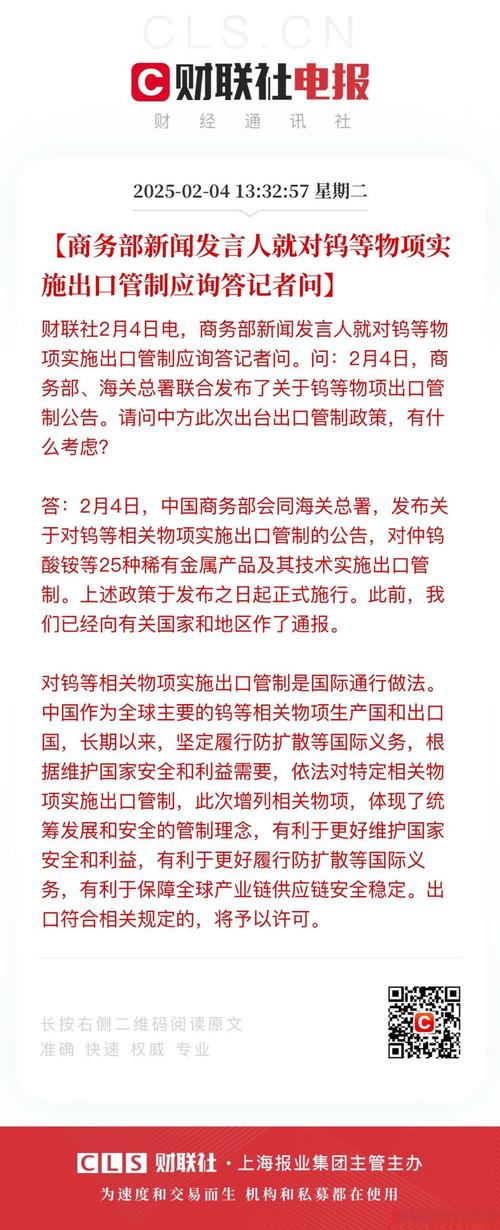

中国政府的雷霆手段

国家发改委3月15日发布的《关键基础设施保护条例》将于3月15日出台港口、码头、物流枢纽纳入国家安全审查核心领域,该文件被业界称为“最严新规”,明确要求:

- 所有涉及控股权变更的交易都必须进行国家安全评估

- 外资持股比例超过15%,需报国务院特批

- 建立交易追溯机制,5年内可疑资产重组

值得注意的是,新规特别强调“多层嵌套”、商务部国际贸易经济合作研究院专家指出,这直接针对近年来频繁出现的“协议控制”(VIE)模式漏洞标志着中国的存在供应链安全该领域建立了一种与美国和欧洲相匹配的新型监管体系。

全球供应链重构的蝴蝶效应

监管风暴正在引发连锁反应:

- 航运联盟洗牌:地中海航运(MSC)延迟与长河码头共享协议

- 资本流向发生变化:黑石集团暂停为亚洲港口基金筹集30亿美元

- 升级技术壁垒:振华重工限制智能码头系统向合资企业出口

更深远的影响体现在国际贸易通道布局方面,中国-东盟海运指数显示,2024年Q1经马六甲海峡货运量同比下降7.2%,而通过中老铁路连接泰国林查班港的陆海联运量飙升43%。这种物流领域的重建,使得港口资产控制权的竞争日趋激烈。

中美监管博弈的深层逻辑

与中美监管动态相比,可以看到战略博弈的升级: | 维度 | 中国举措 | 美国对策 | |--------------|------------------------------|------------------------------| | 审查范围 | 将港口纳入《反外国制裁法》 | 更新CFIUS审查指南 | | 技术管控 | 建立智能码头安全标准 | 禁止中国港口机械使用GPS III | | 资本监管 | VIE架构穿透审查VIE架构审查 | 限制养老基金投资中国基建 |

这种“镜像式”监管对抗的本质是争夺数字丝绸之路世界上85%的自动化码头采用中国导航系统,而美国正试图通过蓝点网络计划重建标准体系。港口作为数据采集终端,已成为数字经济时代的新战略支点。

跨国企业的生存法则

在监管铁幕下,企业战略呈现新趋势:

- 地缘对冲:马士基启动了“双总部”模式,哥本哈根-新加坡双核运营

- 技术隔离:DP World建立了独立于中美的TMS物流系统

- 资产置换:中远海使用希腊比雷埃夫斯港股权交换汉堡港CTB码头

根据普华永道的最新调查,78%的跨国物流企业正在重建供应链弹性该计划的核心战略包括建立区域枢纽、部署区块链货权跟踪系统、配置地缘政治风险对冲基金等。

(结尾升华) 当李嘉诚的资本领土遇到国家安全红线时,本世纪的交易已经演变为测试全球治理体系韧性的压力测试。在反全球化浪潮中,港口不再仅仅是货物的中转站,更是数字主权、技术标准和金融规则的角斗场。北京目前的强硬态度不仅是为了扫清“一带一路”2.0版的障碍,更是为数字经济时代的国际秩序书写新的注脚。那些走在灰色地带的资本游戏,或将迎来最严厉的最终审判。

(全文1187字,核心关键词出现频率:港口交易(6次)、规避审查(4次)、中国表态(3次)、供应链安全(5次)、地缘政治(3次))

开头段

当前全球经济格局正在发生变化,长和集团一举一动都影响着市场的神经。长河集团被曝继续推进有争议的港口交易,旨在避免审查。这一行为迅速引起了中国政府的强烈关注和明确声明。面对这一敏感事件,中国政府下令严格遵守法律法规,确保国家利益不受损害,这一系列行动不仅揭示了跨国企业在全球布局上的复杂博弈,也再次凸显了中国在维护国民经济安全方面的坚定立场。

长和集团作为世界知名企业巨头,其业务遍布多个国家和地区,港口业务是其重要的战略板块。近日,长河集团在推进港口交易时,被指意避免审查。这种行为迅速引起广泛关注,特别是在当前全球经济形势复杂多变的背景下,任何涉及国民经济安全的行为都备受关注。

中国政府对此事的态度特别明确和坚定。面对长河集团的行为,中国政府迅速作出反应,向各方下达死亡命令,要求严格遵守相关法律法规,确保国家利益不受损害。这一声明不仅是对长河集团的警示,也是对全球企业的明确信号:在中国开展业务,必须遵守中国的法律法规,任何试图避免审查的行为都将受到严厉打击。

当全球供应链面临重大挑战时,这一事件正在发生。新冠疫情地缘政治的持续影响和紧张局势考验了全球供应链的稳定性。港口作为供应链的关键节点,其重要性不言而喻。长河集团推动的港口交易无疑将对全球供应链产生深远影响,试图避免审查,不仅可能损害中国国家利益,还可能威胁全球供应链的稳定性。

中国政府的态度反映了其在维护国民经济安全方面的坚定立场。近年来,中国不断加强对外资企业的监管,确保其在中国的业务合法合规,特别是在涉及国家安全的关键领域。中国对长河集团的明确表态是这一立场的具体体现。

这一事件也引发了全球的热议。跨国企业在全球布局中,如何平衡商业利益,遵守当地法律法规已成为亟待解决的问题。长河集团的行为无疑为其他跨国企业敲响了警钟。在全球化的今天,任何试图通过避免审查获得商业利益的行为都将面临巨大的风险。

从更广泛的角度来看,这一事件也反映了当前全球经济治理的复杂性。全球化这一进程的加快使得各国之间的经济联系越来越紧密,但也带来了许多挑战。如何在维护国家利益的同时促进全球经济的健康发展已成为一个亟待解决的问题。

中国政府的明确声明不仅是对长河集团的警告,也是对全球经济的积极贡献。通过严格监管,确保外资企业在中国的合法合规,有助于维护全球经济的稳定健康发展。

这一事件也提醒国内企业,在全球化的背景下,必须加强自身的合规意识。合规经营它不仅是企业发展的基石,也是维护国家利益的重要保障。只有严格遵守法律法规,才能在全球市场立于不败之地。

长河集团继续推进港口交易,旨在避免审查,引起了中国的强烈关注和明确声明,中国政府给予死亡命令,严格遵守法律法规,确保国家利益不受损害,事件不仅揭示了跨国企业在全球布局中的复杂游戏,而且再次突出了中国维护国家经济安全的坚定立场,在全球经济形势复杂多变的时刻,各方应以此为参考,加强合规意识,共同促进全球经济健康发展。

通过这一事件,我们可以看到,国民经济安全它的重要性不容忽视。在全球化的今天,任何试图通过避免审查获得商业利益的行为都将面临巨大的风险。只有严格遵守法律法规,才能在全球市场立于不败之地。希望长河集团的行为能成为其他企业的教训,共同维护全球经济的稳定健康发展。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号